介紹

溫宇航(1971-2000年—),出生於中國北京,京、崑劇表演藝術家。畢業自北京戲曲學校崑劇班,師承馬玉森、滿樂民、朱世藕、沈世華、張毓雯、傅雪漪、劉國慶等。並獲南崑藝術家蔡正仁、岳美緹、汪世瑜、石小梅、張洵澎、王泰祺、樂漪萍等人指導。1988年就職於北京北方崑曲劇院,為北京文化局二十一世紀重點藝術人才,在德國被稱為「中國藝術家的明星」。1999年應美國紐約林肯表演藝術中心之邀演出足本《牡丹亭》(陳士爭導演),享譽全球。[1]2010年正式加盟國立傳統藝術中心國光劇團並定居臺灣,現為國光劇團一等演員。。

經歷

1988年就職於北京北方崑曲劇院,受洪雪飛老師器重,主要代表劇碼有《牡丹亭》《白蛇傳》《偶人記》《晴雯》等。

1999年應美國紐約林肯表演藝術中心之邀演出足本《牡丹亭》(陳士爭導演),先後赴法國、義大利、澳洲、丹麥、奧地利德國、新加坡等國家巡演。

2005年,應台灣蘭庭崑劇團邀請演出《獅吼記》,從此結下台灣的藝術表演之路。此後陸續演出《尋找遊園驚夢》《蘭庭六記》《明皇幸蜀圖—長生殿》《玉簪記》《又見百變崑生》《移動的牡丹亭》等劇目,都深獲台灣觀眾喜愛。《蘭庭六記》更獲臺灣金曲獎「最佳傳統音詮釋獎」。

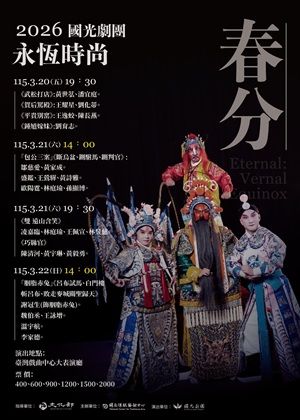

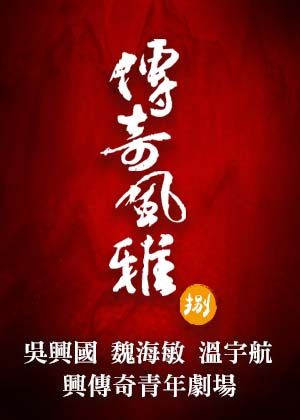

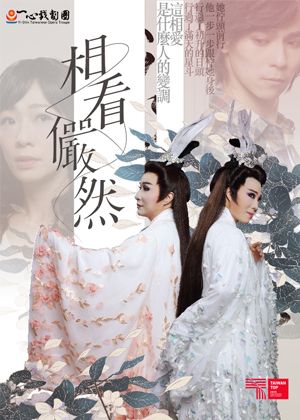

2007年起,與國光劇團合作主演《李慧娘》《新繡襦記》,開啟京劇專業表演。2010年正式加盟國光劇團,參與主演新編京、崑作品有《百年戲樓》《梁山伯與祝英台》《水袖與胭脂》《康熙與鰲拜》《十八羅漢圖》《西施歸越》《孝莊與多爾袞》《孟麗君》《定風波》《天上人間.李後主》《夢紅樓.乾隆與和珅》,與台日跨界創作《繡襦夢》等。

2012年正式拜京劇表演藝術家姜(妙香)派重要傳人林懋榮先生為師,曾獲金曲獎個人「最佳傳統音樂詮釋獎」、全球中華文化藝術薪傳獎。

演出作品

崑劇

- 《西廂記》

- 《荊釵記》

- 《范蠡與西施》[2]

- 《琵琶記》

新編崑劇

- 《梁山伯與祝英台》

京劇

- 《鳳還巢》

- 《百花公主》

- 《豆汁記》

- 《白蛇傳》

- 《孟麗君》

新編京劇

- 《水袖與胭脂》

- 《西施歸越》

- 《十八羅漢圖》

- 《康熙與鰲拜》

- 《孝莊與多爾袞》

- 《夢紅樓.乾隆與和珅》

- 《定風波》

- 《天上人間.李後主》

- 《豔后和她的小丑們》

京劇舞台劇

- 《百年戲樓》

溫宇航還曾參與指導「牡丹亭」的製作,將崑劇與他藝術元素結合,「牡丹亭」被世界木偶協會美加分會選為2000年度大獎作品[1]。

獲獎

1994年,榮獲崑劇青年演員蘭花優表演獎;1998年,榮獲二十一世紀優秀藝術家獎[1];2013年,榮獲第20屆「全球中華文化藝術薪傳獎」[3]。

參考來源

- ^ 1.0 1.1 1.2 溫宇航. 崑曲藝術研習社. [2019-04-29]. (原始內容存檔於2011-03-01).

- ^ 陳怡蓁. 藝文FUN輕鬆專訪溫宇航. 趨勢教育基金會. [2019-04-29]. (原始內容存檔於2019-05-04).

- ^ 劉裕彬. 第20屆「全球中華文化藝術薪傳獎」今晚在展演中心舉行頒獎典禮. 桃園市政府. [2019-04-29].