介紹

舞台|影視|歌唱|配音|二胡

嚷嚷社人物專訪:座標與羅盤:謝孟庭的推理劇場與辛巴威幣

2024年底 近期演出 台南人劇團 《愛情生活》攻受版、盜火劇團《One Two Punch痛感一擊》半場讀劇音樂會

2025年

四月

活性界面製作 韓國授權中文版舞台劇《文雄與秀英》 Beautiful Life

五月

盜火劇團《One Two Punch#痛感一擊》

演出形式:搖滾音樂劇,分AB卡司

演出時間:5/24~6/1(演出場次5/30~6/1)

演出地點:水源劇場

六月

焦點讀劇節《大動物園》

演出形式:讀劇演出

演出時間:6/20、6/21

演出地點:臺灣大學藝文中心雅頌坊

七月

台南人劇團《愛情生活》攻受版

演出時間:7/18、19

演出地點:台南文化中心 原聲劇場

八月

台南人劇團《Reality No-Show》─改編自真實故事

演出時間:8/28~8/31

演出地點:臺北表演藝術中心球劇場

十二月

笨鳥工作室

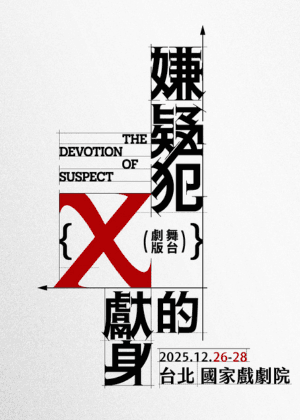

東野圭吾《嫌疑犯X的獻身》舞台劇

演出時間:12/26 ~ 2026.04.05

演出地點:國家戲劇院 、衛武營國家藝術文化中心歌劇院、臺中國家歌劇院大劇院

近期演出

過往演出

劇照

多媒體影音

你可能不知道的事...

-

謝孟庭擅長的樂器

是二胡