說演員余佩真是久違的名字,大概劇場和影視觀眾們會群起圍攻我;但談到以〈昏你〉拿下第31屆金曲獎最佳作曲人的創作歌手余佩真,相信樂迷如你也會有同感——真的好久不見了。

今年2月28日,我的串流平台個人化提醒上出現「余佩真」三個字;懷疑自己看錯,還立馬跑到社群查證;是的,歌手余佩真發布了睽違三年的台語新歌〈和立栢Peh山記〉。歌名裏的「立栢」,是已故國寶級畫家陳澄波的長孫陳立栢,也是一提起便會讓余佩真眼中閃爍著光芒的名字:「對!立栢大哥,我直接被他圈粉!!(下刪3000字對於陳立栢的欣賞)」

對於欣賞的人、事、物和概念,余佩真總是會花時間以大篇幅激賞,讓你感受到她有多被啟發到;對於黑白對錯,余佩真也有自己的標準,談到自己相信並努力捍衛的價值時,她語氣會跟著堅定起來。跟她聊天你會非常放心,因為總是把每句話思前想後得透徹、語速平緩而帶力的她,非常清楚自己在表達的是甚麼。

「我沒有甚麼聰明的方法,就是透過不斷做、不斷發現、不斷的跟自己打交道,然後用自己的速度成長。」聽著她娓娓道來以往的演戲和音樂經歷,發現幾乎每個時期的余佩真都從中經歷過挫折;然而這大概就是她的學習曲線——每段經歷自有它的訊息,余佩真均虛心領受。說出口的每字每句如名字一樣出自「真」心,因為累積了十多年的演藝經歷,讓今天的獨立跨界創作者余佩真明白,沒有任何事情比表達最真實的自己來得更重要。

《流麻溝十五號》的挫折與禮物

早在歌手身分前,北藝大戲劇系畢業的余佩真是以演員身分先被觀眾記住的;其中以被視為《通靈少女》前傳、在2014年拿下第16屆台北電影獎最佳新演員獎的公視劇《神算》為人熟知。

然而當初選擇主修編劇的余佩真,原因竟是因為看不懂劇本:「想說多一點時間跟文字相處,看看可不可以更了解劇本一點;所以在對於文字不熟悉的狀態下就要開始練習,這過程是非常挫折的。」被推著往前進的余佩真慢慢發現,不論劇本還是歌詞,「寫」這個動作的起心動念並不是為寫而寫,而是有感受想抒發、有話想表達:「即使我確認自己真的不會寫劇本、真的很遜,但我仍舊想要寫歌,那我就透過繼續寫來靠近(表達這個目標)。」

「對我而言,從以前戲劇系就已經開始訓練『為何而寫』這件事情;它就是一個在創作過程當中會思索的事情。」一切都跟「原因」有關。余佩真做事前需要透徹掌握緣由,再判斷要否予以執行。可想而知她的內心經常會出現碰撞,也就是為何需要跟自己「打交道」。「要跟被我的演出說服的人、掏心掏肺的分享我在過程當中的挫折其實蠻痛苦的,因為我覺得這會讓你幻滅......」2022年上映、以1950年代綠島獄中組織案為背景取材的電影《流麻溝十五號》,即使對本來就關心轉型正義議題的余佩真來說是十分重要的作品,作為主角的她內在碰撞其實從沒缺席。

回想當初看到劇本描述,自己飾演的高中生杏惠是「即使前天被施刑、隔天看到窗外的蝴蝶仍感覺到美好,在苦難當中仍選擇去愛而不是恨」的角色:「總覺得編劇對這個角色好殘酷、把對於人性真善美出口的一種投射,全塞在這個角色裡面、讓她替真善美說話,而不是由觀眾以更立體的面向感受她......」

雖然疑惑浮現,余佩真也只能調整心態、並先思考如何跳脫文本賦予角色的框架,沿著有限的線索為角色增加更立體的面向:「例如角色生於1920年代,是同時經歷過日式教育和國民政府來台的時期;而講日語和台語的共鳴,跟華語講話的共鳴是不一樣的,舌頭怎麼在這三者之間達到能反映那個年代說話的感覺......我也揣摩過在當年日本嚴謹的禮教下,女生的身體和眼神被訓練出來的某種自律、規矩和內斂。」

把角色的外觀塑造好,她繼而向內在深掘;余佩真瀏覽國家人權博物館的影像史料,看著包括政治受難者蔡焜霖在內的訪談故事,逐步把角色的史感給建立起來:「聽到這些故事,我才發現原來有人真的能如此善良、把他人的感受放在心中,還樂觀的去看待苦難。焜霖前輩說服我了,看到他的故事,就知道杏惠這個角色的內心可以怎麼長出來。」

連串對於文本和角色的想像和限制、以至演戲過程中與導演的溝通和磨合等等,《流麻溝十五號》的拍攝經歷曾讓余佩真備感挫折;但同時,這部電影也把一位貴人送到她身邊。「當時我到台南參加電影的座談會宣傳;活動還沒開始,我就看到一位白髮蒼蒼的阿公、一直在探頭往我這邊看。」被余佩真的演出圈粉的阿公,原來是陳澄波基金會董事長陳立栢。會後二人到附近的咖啡廳聊天,余佩真向對方坦承對於自己未能演出角色的某種立體度感到失望;然而陳立栢卻紅著眼眶、哽咽對她說:「你演出的神情跟語氣,就是我阿嬤跟我講話的狀態;善良是一個出口,這件事情非常重要,你做的很好。」二人的交集就此展開。

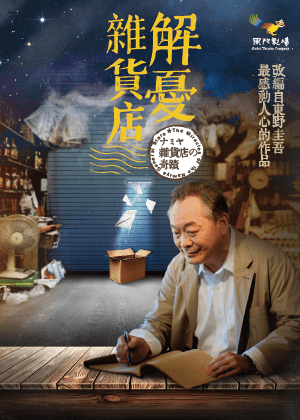

余佩真與陳立栢(圖片來自余佩真Facebook)

為這片土地寫一首歌

陳澄波是二二八事件的罹難者,其長孫陳立栢透過成立基金會長年倡議轉型正義和美育推廣;在政治受難者的身分之前,陳澄波本是一位畫家,透過畫筆紀錄了珍貴的早年台灣各地風景:「立栢大哥是第一個跟我講『北回歸線、季風和黑潮三軸交會之處,就是台灣』的人」。陳立栢早年在外國旅居,經常被問台灣在哪裏;透過觀察阿公陳澄波的作品,陳立栢得出了答案——台灣有著非相對性、絕對的地理位置,同時也突顯著這片土地所擁有在地理和氣候上的獨特性。「北回歸線經過地球一圈的地方幾乎都是沙漠,就只有台灣是少數還有綠洲的地方;那是因為我們還有季風和黑潮。因為這個美麗的三軸交會,台灣有很多原生種跟特有種。像阿里山的紅檜,也是台灣才有的。」

滔滔不絕的余佩真按耐不住興奮,繼而分享因為得知陳立栢近年積極爭取嘉義阿里山群登錄世界遺產,而萌生了組團爬山的想法:「很明確知道,我想要把這種精神性、這片土地的珍貴和歷史的創傷融合成一首歌;但我當下真的不知道該怎麼寫,我只知道我必須跟他上山走一回;也想要讓立栢大哥知道,其實年輕的這一代不是對這些事情都無感的。」後來陳立栢果真帶著余佩真爬阿里山,深感震撼的她把重新認識台灣的感受、連同陳立栢的聲音解說,一起放在歌曲〈和立栢Peh山記〉裏。

「對於編曲,我是想像如果未來世界的一切——山、海、浪、雲霧、礦石、鯨魚、螢火蟲等等都標本化,然後人聲就是象徵著『那些被提煉出來、留下來的愛』的話,那會是一個怎麼樣的聽覺。」帶著這個想像,她在蒐集靈感時聽到花倫樂隊(為電影《大象席地而坐》配樂的樂團)以民謠結合後搖、再參雜一點電子,聽感很類比(analog)的聲響;余佩真感覺對了,便找來兩位編曲人蔣韜和劉哲麟,嘗試把歌曲雲霧繚繞的氛圍jam出來。

這首歌是余佩真即將要在今年底發表的專輯裏,第一首被製作、也是過程裏最困難的一首:「因為對於音色我有自己的想像......但就像蔣韜,他要轉譯已經現成的音樂、又要轉譯我抽象的理解、再結合自己手邊擁有的素材,在這裡面尋求一個現階段能夠被捕捉到的聲響......」自嘲丟出的一大堆關鍵字均非常虛無縹緲,余佩真直言不是用曲風來定義這首歌;而是透過尋找聲響,把畫面給堆疊起來。

與以往的作品相比,余佩真對於社會議題的表達又再外顯一點。她坦言面對當下的景況確實會感到不安,因此更想在動盪的時刻,用歌曲這種相較之下溫柔的存在,來促成一些凝聚、創造溫暖和安定的理解與陪伴:「這是目前我能對台灣跟對自己做的、最有誠意的事情。」

觀照自己和別人的極限 向共存共榮靠攏

看著上文所敘述感覺不太符合經濟效益的製作過程,同時聽著這首時長達7分半鐘、在現今「快世代」看來格格不入的歌,聰明的你應該會發現,這是余佩真離開唱片公司後,以獨立歌手身分發表的作品。

從2017年簽約進主流唱片公司、2019年發表首張專輯《真真》、到2020年得到金曲獎嘉許,即使余佩真始終時刻覺察著「為何而寫」,也因為行業裏的專業分工如企劃、宣傳或平面設計等的包裝,在來回溝通和磨合的過程裏,漸漸讓她有感話語權被分散:「其實是在首張專輯的過程當中,我才發現,原來我是很需要自己就擁有A&R或製作人這樣的權力。因為我是創作者,也是站在舞台上直接面對觀眾的人;我覺得我所輸出的,很需要是能代表自己的東西。」

帶著感恩與前公司分道揚鑣,余佩真在這幾年間暫時放下了音樂創作,把重心放在演戲上;但也因為演戲,讓她認識了大量台灣文史工作者。互相交流的生命故事、對土地的關懷與愛再次點燃余佩真的創作慾望,她想要為這些人做些事。這次她沒有帶上別人的期待,而是與最懂自己的太太自組公司、一起當製作人:「來到今年這張台語專輯,那個踏實感就是,我知道每一步都是在完成自己的喜好跟意志、我知道為何而說話、用什麼方式說話。」

當老闆和製作人,余佩真享受著自行搭建團隊的100%自由,但也意味著需要面對累積已久的恐懼——與意見未必一致的工作夥伴溝通:「就算我下錯判斷、選錯了、跟不適合的人合作,但我也都能感受到過程當中,彼此的盡力和誠意。對於這樣紮實的學習,我是非常感恩的。」

這樣的成長,反映在日系搖滾風格的新歌<觀世音>。她想像自己被強勁的節奏感拉著走,努力在快要失去自我、又想保持自我的拉扯裡面尋求平衡:「理性上我清楚知道,有批判性的人在短時間內,是無法對他人產生同理或理解、又或充滿盲點跟死角;然而我就是會抑制不住這個批判性,我也很害怕自己的批判性會傷害到別人。」余佩真透過歌詞反思自己對別人的批判性,是來自於對很多事情都有感覺和期待;她漸漸發現原來自以為的觀世界、最後其實是觀自己:「我渴望聽見這個世界的聲音,也能聽見自己的聲音。」

聽見自己的聲音除了代表監督自己、也是陸續靠近成為自己理想的樣子。余佩真在這次訪問裏侃侃而談,也不介意承認自己曾做錯過選擇、或者錯過為自己發聲的機會;交談過程中,我腦中不斷出現她在金曲獎台上感謝太太的畫面、以及她在社群上每篇行文百無禁忌的內容,因而總覺得她活得很自由。「自由是要附上代價的,哈哈哈。」她先帶笑表示對我有這樣的印象感困惑,繼而說:「可能是我很勇於面對當代的禁忌和爭議話題吧,我不避諱這些事情來到我身上。在你眼中看來自由,因為我知道想要的、和可能需要放棄的是甚麼,這些都是我思考過的。」余佩真仍然去做,因為想讓自己活得坦率、無怨無悔。「但這是練習出來的。」她坦言只能在每次嘗試「做自己」的過程裏,挑戰自己和別人的極限,從中找到自己不感到委屈,又盡量不傷害到別人、共存共榮的狀態。

「還在努力學習對自己和世界溫柔、努力學習享受生命和如何快樂活著、努力學習尊重多元聲音的人」——這些是余佩真為2025年的自己、寫下的三個關鍵詞。

📣本篇為嚷嚷社「人物Performance People Talk」主題系列文章

看更多 人物PPT 專訪報導→ 點此看全部

撰稿編輯:熊天賜

審稿編輯:姜富琴

余佩真訪談花絮

嚷嚷社 Instagram 【焦點人物】踏實感是,我知道每一步都在完成自己的喜好跟意志。

嚷嚷社 Youtube 【#月老相談室】余佩真:我想要透過婚姻,體驗愛可以多深邃。

看更多人物專訪報導→ 點此看全部